干细胞质量控制标准:确保再生医学安全与有效的基石

干细胞研究被誉为再生医学的“圣杯”,为治疗众多难治性疾病带来了前所未有的希望。然而,这份希望的实现,强烈依赖于一个核心前提:干细胞的质量。干细胞质量控制标准不仅是实验室研究的指南,更是连接基础研究与临床应用的桥梁,是保障治疗安全性与有效性的生命线。没有严格的质量控制,再前沿的技术也可能沦为空中楼阁。

为何干细胞质量控制至关重要?

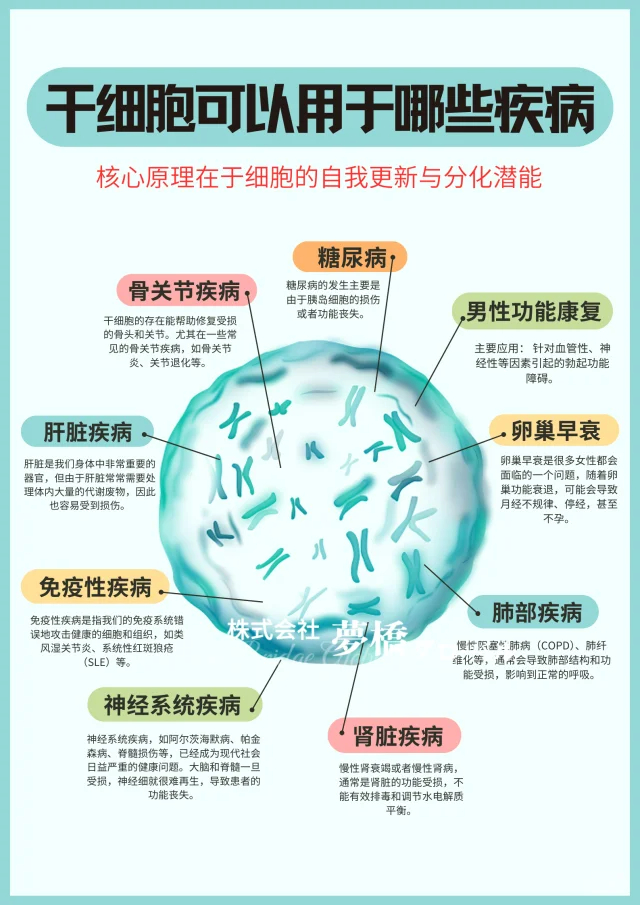

干细胞,尤其是临床级干细胞,其特殊性在于具有自我更新和多向分化的潜能。任何微小的质量偏差,例如细胞特性改变、微生物污染或遗传不稳定,在体内都可能被急剧放大,导致治疗效果不佳,甚至引发肿瘤等严重副作用。因此,建立并执行一套科学、严谨的干细胞质量控制标准,是规避风险、确保临床研究结果可靠性和可重复性的根本。

一套完整的质量控制体系通常涵盖以下几个核心维度:

干细胞质量控制的核心维度

1. 细胞特性与纯度分析 这是质量控制的基石。首先,必须通过流式细胞术等技术,确认细胞表达特定的表面标志物(如间充质干细胞的CD73、CD90、CD105阳性率),同时不表达不该有的标志物,以证明其身份。其次,需评估细胞的多向分化能力,例如能否成功分化为成骨、成脂细胞,这是其功能性的关键证明。纯度则要求排除其他类型细胞的污染。

2. 安全性检测 安全性是临床应用的底线。这部分主要包括:

- 无菌检查:确保细胞制品无细菌、真菌、支原体等微生物污染。

- 内毒素检测:内毒素是细菌死亡后释放的毒素,必须控制在极低水平。

- 致瘤性评估:这是干细胞产品最受关注的安全指标。需要通过体外软琼脂克隆形成试验、体内裸鼠体内成瘤试验等,评估细胞是否存在恶性转化的风险。

3. 效力与稳定性评估 效力是指细胞实现其预期治疗作用的能力。这往往通过特定的生物学活性检测来评估,例如免疫抑制能力、促进血管生成的能力等。同时,细胞在体外传代培养过程中的遗传稳定性也至关重要,需要通过核型分析等技术定期监控,防止在培养过程中出现异常。

案例分析:标准缺失的教训与标准建立的进步

国际上曾发生过因干细胞质量失控导致的悲剧。例如,在一项早期的基因治疗临床试验中,由于使用的逆转录病毒载体整合到了患者基因组的致癌位点附近,最终导致了白血病。这一事件虽非直接源于干细胞,但它深刻警示我们,对具有强大增殖能力的细胞进行遗传稳定性监控是何等重要。

反之,成功的案例也彰显了标准的力量。日本学者山中伸弥团队在诱导多能干细胞(iPSC)的临床转化中,建立了名为“iPSC库存”的严格质控体系。他们对每个iPSC系都进行全面的基因组学、功能学分析,并筛选出最安全、最有效的细胞系作为“主细胞库”,为后续的标准化生产奠定了基础。这种前瞻性的质量控制策略,极大地推动了iPSC疗法的安全落地。

结语

干细胞质量控制标准是一个动态发展的体系,它随着科学认知的深入和技术手段的进步而不断完善。从实验室研究到产业化生产,严格的质量控制贯穿始终,是干细胞技术从“希望”走向“现实”的守护者。对于科研人员和产业界而言,深刻理解并践行这些标准,不仅是对科学的尊重,更是对患者生命健康的至高责任。