好的,这是一篇根据您的要求生成的关于“干细胞器官再造技术进展”的SEO文章。

干细胞器官再造技术进展:从实验室走向临床的再生医学革命

前言

想象一下,未来医院里不再有漫长的器官移植等待名单,取而代之的是利用患者自身细胞“定制”的新生器官。这并非科幻场景,而是干细胞器官再造技术为我们描绘的宏伟蓝图。随着生命科学领域的不断突破,这项技术正以前所未有的速度发展,将再生医学的梦想一步步照进现实,为无数终末期疾病患者带来了重获新生的希望。

干细胞器官再造的核心:潜能与挑战

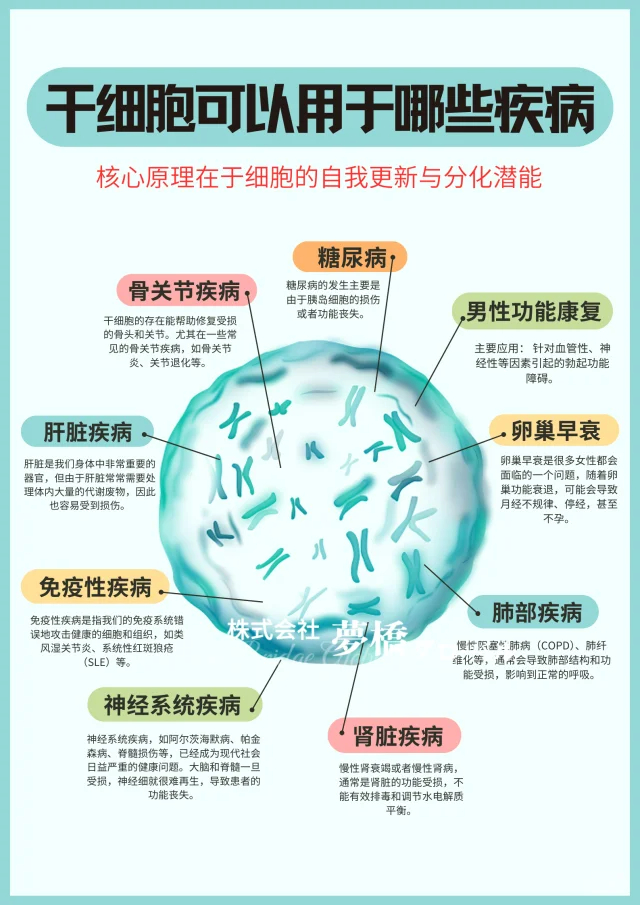

干细胞,尤其是诱导多能干细胞(iPSCs),是器官再造的基石。iPSCs技术能够将普通的体细胞(如皮肤细胞)“逆转”回胚胎般的多功能状态,进而分化成任何所需的人体细胞类型。这完美解决了器官移植中的两大核心难题:免疫排斥和器官来源短缺。因为新器官源于患者自身,所以能实现完美的免疫匹配。

然而,挑战同样巨大。如何引导干细胞在三维空间中精确地构建出结构复杂、功能完备的器官,是当前研究的核心难点。单纯的细胞堆积无法形成有功能的器官,它需要精确的细胞排列、血管网络和神经支配。

关键技术突破:类器官与3D生物打印

近年来,两项关键技术取得了令人瞩目的进展,极大地推动了该领域的发展。

类器官技术:微型器官的“试炼场” 科学家们已经能够在体外培养出被称为“类器官”的微型器官模型。这些仅有芝麻大小的结构,却具备真实器官的关键细胞类型和部分功能。例如,肝脏类器官可用于药物毒性测试,肠道类器官可用于研究疾病机制。案例表明,研究人员已成功利用患者干细胞培育出肾脏类器官,并观察到其具备了初步的滤过功能。这不仅是疾病研究的强大工具,更是未来构建完整移植器官的重要一步。

3D生物打印:构建宏观器官的“蓝图” 如果说类器官是“自下而上”的自组织,那么3D生物打印则是“自上而下”的精确构建。这项技术类似于3D打印,但“墨水”是含有活细胞的生物材料(水凝胶)。通过逐层打印,可以构建出预设好结构的器官支架。一个前沿方向是使用去细胞化后的动物器官(如猪心脏)作为天然支架,再将其注入人类干细胞,重新“种”出人类细胞。这种方法巧妙地利用了天然器官精密的微观结构,为再造复杂器官提供了可行路径。

未来展望与面临的挑战

尽管前景光明,干细胞器官再造技术要广泛应用于临床,仍需克服诸多障碍。除了上述的结构复杂性,功能成熟度、安全性(如致瘤风险)、规模化生产以及伦理法规都是必须严肃对待的问题。未来的研究将更加注重跨学科合作,结合材料科学、工程学和计算生物学,共同攻克这些堡垒。

干细胞器官再造技术正处于从基础研究向临床转化的关键时期。它不仅仅是一项技术革新,更代表着一场医学范式的转变——从传统的“替代治疗”走向创新的“再生修复”。随着技术的不断成熟,我们有理由相信,人类终将实现再造器官、治愈顽疾的终极梦想。