干细胞法律纠纷案例:创新疗法背后的合规雷区

前言

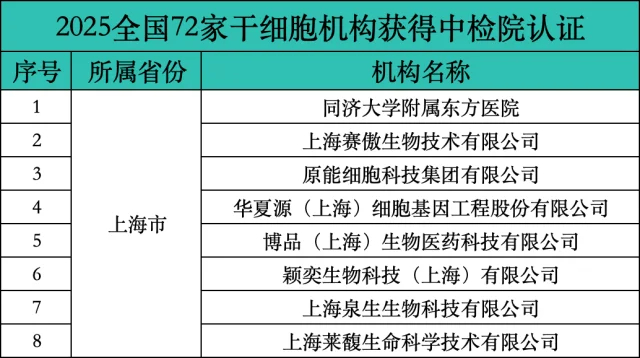

干细胞技术被誉为再生医学的“明日之星”,为无数难治性疾病带来了希望。然而,在这片充满前景的科技蓝海之下,却暗流涌动。从临床试验的伦理边界到商业应用的虚假宣传,干细胞法律纠纷频频发生,不仅给患者带来风险,也让医疗机构与企业深陷诉讼泥潭。理解这些真实案例,对于推动行业健康发展至关重要。

干细胞法律纠纷的核心焦点

干细胞领域的法律挑战主要集中在几个方面。首先是知情同意的充分性。患者是否真正理解了治疗的实验性质、潜在风险与不确定性?其次是技术应用的合规性。许多纠纷源于医疗机构超范围执业或使用了未获批准的干细胞制剂。再者是疗效与宣传的真实性,夸大效果、承诺“包治百病”是引发消费者维权和行政处罚的常见原因。

典型案例分析与启示

案例一:未经批准的临床试验纠纷 国内某机构以“研究”为名,为多名患者收费注射干细胞以治疗脑瘫等疾病。后因缺乏伦理审查批件、操作不规范导致部分患者出现严重不良反应。家属提起诉讼,法院最终认定该机构违反医疗卫生管理法律,其行为不属于合法临床研究,构成医疗损害责任,判决机构承担巨额赔偿。此案警示,以科研之名行收费治疗之实是法律的高压线。

案例二:干细胞储存服务合同纠纷 一对夫妇与某生物公司签订了新生儿脐带血干细胞储存协议。数年后,该公司因经营不善无法继续提供储存服务,且储存细胞的质量受到质疑。夫妇二人起诉要求返还样本并赔偿。法院审理认为,生物公司未能履行合同约定的长期、安全储存义务,构成违约。这类纠纷凸显了在选择干细胞库时,审查机构的资质与长期履约能力的重要性。

案例三:海外医疗旅游诈骗案 一些中介机构编织“干细胞治愈绝症”的谎言,组织患者赴境外接受天价治疗。事后患者发现疗效全无,甚至健康受损,却因诉讼主体在海外而维权艰难。这类案件虽复杂,但国内监管部门已开始严厉打击组织海外医疗诈骗的中介,提醒公众对“神话”般的效果宣传保持高度警惕。

规避法律风险的路径

面对潜在的法律风险,相关各方应主动防范。对于医疗机构与企业,必须坚守伦理底线,确保所有操作在法定框架内进行,对疗效的宣传务必客观、严谨。对于患者与家庭,在选择干细胞治疗或储存服务时,应核实机构与项目的官方批文,签订权责清晰的合同,并保留所有宣传资料与沟通记录作为证据。

干细胞技术的未来离不开法律的规范与保障。只有在清晰的规则下前行,创新才能真正造福人类。