神经系统疾病干细胞治疗:再生医学照亮修复之路

前言:

在医学的漫长探索中,人类大脑与脊髓的奥秘始终是最大的挑战之一。诸如帕金森病、阿尔茨海默病、脊髓损伤、肌萎缩侧索硬化等神经系统疾病,因其神经细胞的不可逆损伤,传统治疗手段往往只能缓解症状,难以实现根本性的修复。然而,干细胞技术的飞速发展,正为这片曾经被视为“禁区”的领域带来颠覆性的希望,让“再生”与“修复”从科幻走向现实。

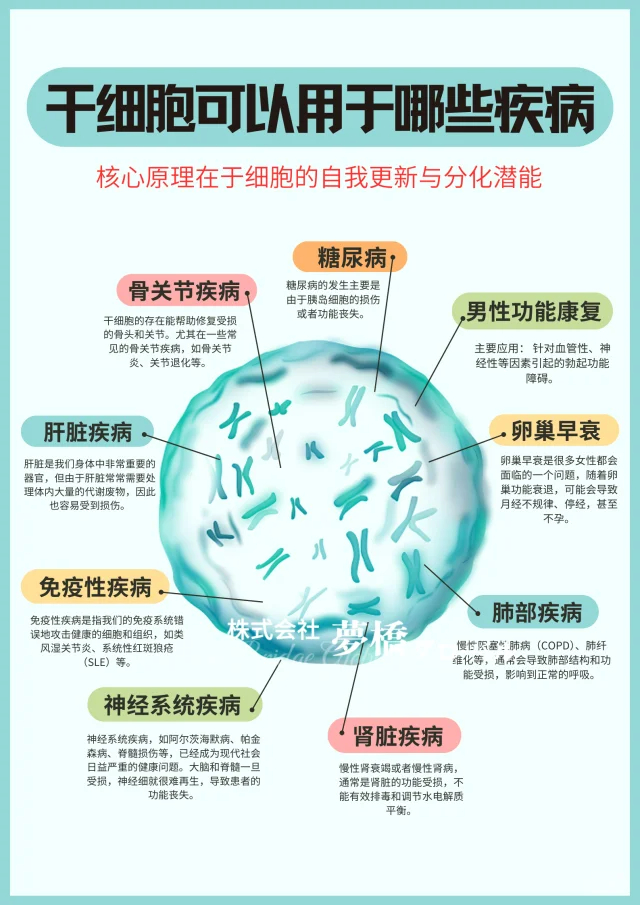

一、希望之源:干细胞为何能治疗神经系统疾病?

干细胞是一类具有自我更新和多向分化潜能的特殊细胞,被誉为“万能种子”。其治疗神经系统疾病的潜力主要基于两大核心机制:

- 细胞替代作用:这是最直接的策略。通过将体外培养、诱导分化的特定功能神经细胞(如多巴胺能神经元用于治疗帕金森病,运动神经元用于治疗脊髓损伤)移植到患者受损的脑区或脊髓,旨在替代那些已经死亡或功能失常的神经元,重建受损的神经环路。这好比为一片荒芜的土地播下新的种子。

- 神经营养与保护作用:移植的干细胞(尤其是间充质干细胞)本身就像一个“生物药厂”,能够分泌多种神经营养因子和抗炎细胞因子。这些物质可以抑制局部的有害炎症反应,保护濒临死亡的神经元,促进内源性神经细胞的存活与轴突再生,为受损的神经系统创造一个有利于修复的“微环境”。

二、从实验室到临床:前沿进展与案例分析

目前,全球范围内已有大量临床前研究(动物实验)证明了干细胞治疗的安全性与初步有效性,并有多项临床试验正在稳步推进。

帕金森病的案例:帕金森病的核心病理是大脑黑质区分泌多巴胺的神经元大量死亡。近年来,研究人员利用诱导多能干细胞技术,将患者的体细胞(如皮肤细胞)重编程为iPSCs,再将其分化为多巴胺能神经元前体细胞进行移植。日本等国的早期临床研究已显示,部分接受移植的患者其运动功能得到改善,且移植的细胞在体内能够长期存活。 这种方法不仅避免了免疫排斥问题,也绕开了伦理争议,展现出巨大的应用前景。

脊髓损伤的探索:对于因外伤导致的脊髓损伤,干细胞移植旨在桥接损伤的断端,促进神经轴突的再生和髓鞘重建。一项发表于知名期刊的案例报告显示,一名因严重脊髓损伤导致下肢瘫痪的患者,在接受基于干细胞的治疗后,其运动功能和感觉感知出现了显著恢复。 尽管这是个例,但它为无数患者点燃了希望的灯塔。

三、机遇与挑战并存:前路依然漫长

尽管前景光明,但干细胞治疗真正成为常规疗法仍面临诸多挑战:

- 安全性是首要考量:最大的风险在于肿瘤形成的可能性。如果移植的干细胞中含有未分化的细胞,它们可能在体内不受控制地增殖。因此,确保细胞产品的纯度和稳定性是监管的重中之重。

- 技术瓶颈待突破:如何精确控制干细胞在体内分化为所需的目标细胞类型?移植后的细胞能否与宿主神经系统有效整合并发挥功能?最佳的细胞来源、移植途径和时机是什么?这些问题都需要更深入的研究来解答。

- 伦理与法规的完善:尽管iP技术缓解了胚胎干细胞的伦理困境,但整个领域的监管法规仍需不断健全,以确保研究的规范性和患者权益。

神经系统疾病的干细胞治疗正处在从基础研究向临床转化的关键时期。它代表的是一种根本性的治疗策略转变——从被动应对症状到主动修复损伤。随着科学技术的不断突破和临床经验的积累,这项充满潜力的再生医学技术有望在未来为更多受困于神经疾病的患者带来新生。