干细胞科普教育资源:开启生命科学的探索之门

干细胞被誉为“万能细胞”,是生命科学领域最具潜力的研究方向之一。然而,由于专业知识的门槛较高,公众对干细胞的认知往往停留在表面,甚至容易被误导。因此,系统化、易理解的干细胞科普教育资源成为连接前沿科学与公众认知的重要桥梁。本文将从科普内容、传播形式及实践案例入手,探讨如何高效普及干细胞知识。

一、干细胞科普的核心内容:从基础到前沿

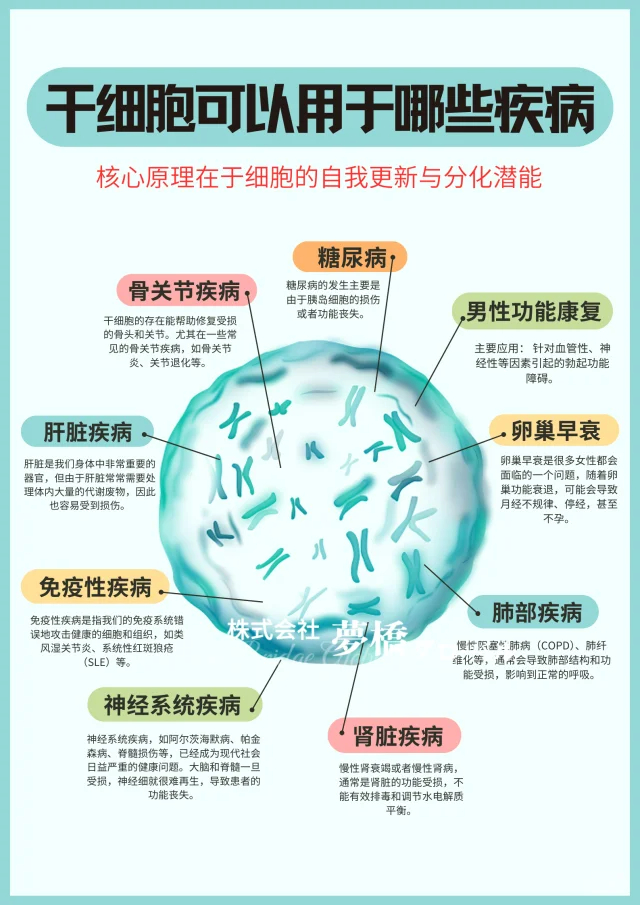

干细胞科普需兼顾基础性与前沿性。首先,应明确干细胞的基本定义——一类具有自我更新和分化潜能的细胞,并解释其与普通细胞的区别。例如,通过对比皮肤细胞与干细胞的功能差异,帮助公众理解“分化潜能”的含义。其次,需介绍干细胞的类型,如胚胎干细胞与成体干细胞,并说明其在医学中的应用方向,例如组织修复、疾病模型构建等。最后,可结合最新科研进展(如诱导多能干细胞技术)展示领域动态,激发公众对科学探索的兴趣。

二、创新传播形式:让科普“活”起来

传统的文字教材已难以满足现代公众的需求。结合多媒体技术,开发互动式科普资源能显著提升传播效果。例如:

- 短视频与动画:通过三维动画演示干细胞分化为心肌细胞的过程,将抽象概念可视化;

- 虚拟实验室:允许用户在线模拟干细胞培养实验,直观了解科研流程;

- 科普游戏:设计角色扮演类游戏,让玩家化身研究员,解决与干细胞相关的科学难题。

这些形式不仅能降低理解门槛,还能通过沉浸式体验增强记忆。

三、案例分享:干细胞科普的实践成果

国内外已有多个成功案例。例如,某高校生命科学实验室面向中学生开设“干细胞探索工作坊”,学生通过显微镜观察干细胞克隆,并动手制作细胞模型。活动后调研显示,参与学生对干细胞知识的理解度提升超过50%。此外,国际干细胞研究协会发布的开放式科普工具包,包含实验指南、课件和问答手册,已被多国教师用于课堂教学,有效弥补了教材滞后性的问题。

四、资源整合与未来方向

优质的干细胞科普资源需整合科研机构、教育部门及媒体平台的力量。一方面,科学家应以通俗语言参与内容创作;另一方面,教育者需设计符合不同年龄段的认知阶梯。未来,可进一步探索人工智能辅助科普,如开发智能问答机器人,实时解答公众关于干细胞的疑问。

通过多元化的内容与形式,干细胞科普教育资源不仅能破除误解,更能点燃下一代对科学的热爱。