干细胞药物上市预测:重塑未来的医学版图

干细胞药物,作为再生医学的核心,正引领一场前所未有的医疗革命。其独特的自我更新与分化潜能,为无数难治性疾病带来了治愈的曙光。本文将深入探讨干细胞药物的上市预测,分析当前全球研发管线、关键技术瓶颈与监管政策动向,帮助读者把握这一领域的未来趋势。

全球研发管线加速推进

近年来,干细胞药物的研发呈现出蓬勃发展的态势。全球范围内,已有数十款干细胞产品进入临床试验阶段,针对的疾病领域包括骨科疾病、心血管疾病、自身免疫性疾病以及神经系统退行性疾病等。例如,日本批准了用于治疗脊髓损伤的干细胞产品Stemirac,而欧盟则有针对复杂性角膜缘干细胞缺陷的Holoclar获批上市。这些成功案例不仅验证了干细胞疗法的可行性,也为后续产品的研发与审批铺平了道路。

从研发进度来看,间充质干细胞(MSC)是目前最接近商业化的一类,其来源广泛、免疫原性低,且在治疗移植物抗宿主病(GvHD)等领域已展现出显著疗效。随着基因编辑等技术的融合,CAR-干细胞等新型疗法也开始崭露头角,进一步拓展了应用边界。

关键技术瓶颈与突破

尽管前景广阔,干细胞药物的规模化生产与质量控制仍是制约其上市的关键因素。干细胞的扩增、定向分化以及长期安全性评价需要极高的工艺稳定性。任何微小的变异都可能影响疗效甚至引发肿瘤风险。因此,建立标准化、自动化的生产体系是行业亟需突破的瓶颈。

此外,干细胞的递送技术也直接影响其疗效。如何确保细胞在体内存活、定向迁移并整合到目标组织,是研究人员面临的另一大挑战。新型生物材料与微胶囊技术的应用,正为提高细胞移植成功率提供新的解决方案。

监管政策与市场准入

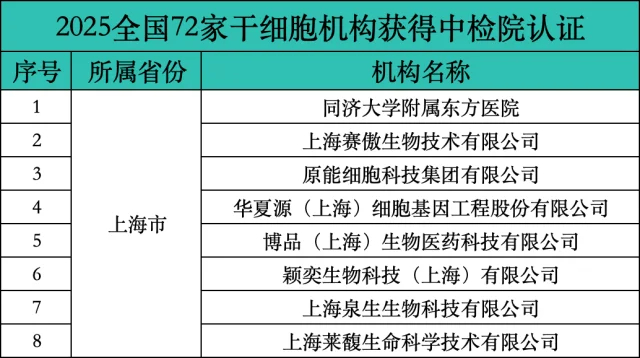

全球监管机构对干细胞药物的审批态度日趋明朗,但标准依然严格。美国FDA和欧洲EMA等机构均出台了针对细胞治疗产品的指导原则,强调对产品的特性、纯度、活性及临床获益进行全方位评估。在中国,国家药监局(NMPA)也将干细胞药物纳入优先审评通道,加速其临床转化。

值得注意的是,“同情使用”或“附条件批准”政策为部分急需患者提前用上干细胞药物提供了可能,这也为后续正式上市积累了真实世界数据。然而,全面的上市批准仍需大规模Ⅲ期临床试验的确证性数据支持。

综合当前研发进展与技术成熟度,预计未来5年内,我们将看到更多针对特定适应症的干细胞药物成功上市。尤其是那些在临床中已显示出显著优势的领域,如组织修复与免疫调节,有望率先实现突破。然而,个体化治疗的高成本与可及性问题,仍是产业需要长期应对的挑战。