好的,这是一篇根据您的要求生成的SEO文章。

上市公司干细胞业务对比:谁在领跑这片黄金赛道?

前言

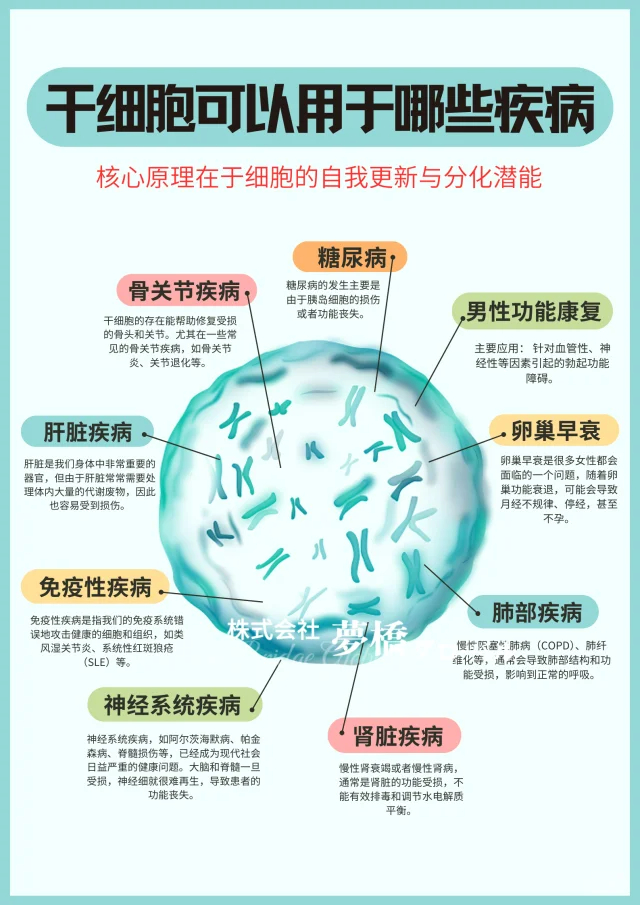

在生命科学的星辰大海中,干细胞技术以其巨大的医疗潜力和商业价值,始终是最闪亮的明星之一。随着全球老龄化趋势加剧和慢性病负担增长,干细胞疗法正从实验室快步走向市场。对于投资者而言,如何在这片充满希望的“黄金赛道”中甄别真正的实力派?本文将聚焦布局干细胞业务的上市公司,从业务模式、技术路径到市场前景进行深度对比,为您揭开这一前沿领域的投资密码。

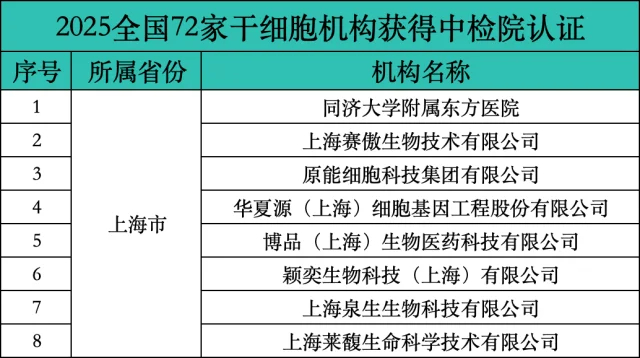

一、赛道玩家概览:多元化布局与核心聚焦

目前,涉足干细胞业务的上市公司主要可分为几大类型:

- 全产业链布局型:这类公司通常实力雄厚,业务覆盖上游的干细胞采集与存储、中游的技术研发与药物开发,以及下游的临床转化。例如,中源协和作为国内较早进入该领域的代表,其细胞存储业务构成了稳定的现金流基础,同时积极向基因编辑、免疫细胞治疗等创新疗法延伸。

- 技术驱动研发型:这类公司将核心资源集中于特定管线的干细胞药物研发上,商业模式更偏向于创新药企。它们往往在间充质干细胞或诱导多能干细胞等特定技术路径上拥有核心专利,进展备受资本市场关注。

- 跨界转型探索型:部分原本从事医药、健康或其它行业的公司,通过投资、并购或设立子公司的方式切入干细胞领域,寻求新的增长点,但其技术和团队的整合效果尚需时间检验。

二、核心业务模式对比:存储的“现在”与药物的“未来”

上市公司的干细胞业务模式,直接决定了其当前的盈利能力和未来的成长空间。

“现金牛”业务:细胞存储 以中源协和、金斯瑞生物科技旗下子公司传奇生物等为代表的公司,将细胞(尤其是新生儿脐带、胎盘干细胞)存储作为基础业务。这项业务模式清晰,能提供稳定的预收款和持续的存储费用,是公司研发投入的重要支撑。然而,其市场日趋成熟,竞争激烈,增长天花板相对明显。

“增长极”业务:新药研发 这是市场赋予高估值的关键所在。例如,三生制药与海外公司合作,引进并推广针对移植物抗宿主病的干细胞药物,直接切入商业化阶段。而更多公司则处于临床研究阶段,如一些公司专注于间充质干细胞治疗自身免疫疾病、骨关节炎等重大领域。这种模式高风险、高回报,一旦有药物成功上市,将带来爆发式增长。

三、技术路径与案例分析:间充质干细胞(MSCs)为主流

目前,绝大多数进入临床应用的干细胞类型是间充质干细胞。其优势在于来源广泛(脐带、牙髓、脂肪等)、免疫原性低,且具有强大的免疫调节和组织修复功能。

- 案例分析:四环医药 四环医药通过收购进入干细胞领域,其重点布局的管线便是利用间充质干细胞治疗急性缺血性脑卒中。该领域临床需求巨大,若研发成功,市场空间不可限量。这一案例典型地反映了传统药企向创新疗法转型的战略意图,但其最终价值取决于临床试验的成败。

四、投资逻辑与风险提示

对比各家上市公司,投资者需重点关注以下几点:

- 技术平台的原创性与壁垒:是否拥有核心专利?细胞制备工艺是否稳定、可控?

- 研发管线的进度与潜力:适应症是否为重大未满足临床需求?临床试验处于哪个阶段?

- 商业化能力:是依靠自身销售团队,还是寻求合作开发?细胞药物的生产成本与可及性如何?

需要警惕的是,干细胞领域仍处于发展早期,临床失败、政策变动、伦理争议等都是潜在的风险因素。投资者应避免概念炒作,深入分析公司的基本面和技术的真实性。

总结而言,上市公司在干细胞赛道的竞逐是一场“耐力赛”。既有依靠细胞存储稳扎稳打的老牌企业,也有押注创新药一飞冲天的后起之秀。在这场关乎人类健康的科技竞赛中,真正的赢家将是那些兼具技术创新、临床转化能力和长远战略眼光的公司。